«Я ищу не разруху, а застывшее время». Монолог путешественницы по нетуристическим и заброшенным местам России

Правило первое: всегда смотри под ноги. Правило второе: прежде чем наступить на пол в заброшенном здании, осторожно надави. Для Татьяны Сиговой путешествия по российской глубинке — это не только поиск необычных мест и живописных кадров, но и набор строгих правил безопасности. Она пробирается в места, забытые людьми и временем, и рассказывает, почему страх перед аварийностью зданий и встречей с медведем — ничто по сравнению с возможностью прикоснуться к прошлому, оставленному в пыли.

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с путешественницей и записал ее монолог.

Дом, полный картин

Со мной пару раз случалось настоящее чудо. Однажды, исследуя заброшенные деревни Тверской области, мы наткнулись на несколько домов. Мы обошли их, но на дверях висели замки. Это показалось странным: стояло лето — сезон, когда многие жители приезжают в такие места отдохнуть от шумных городов. На подъезде к деревне мы встретили местного, и он подтвердил наши опасения: «Да, увы, сюда уже почти никто не приезжает…»

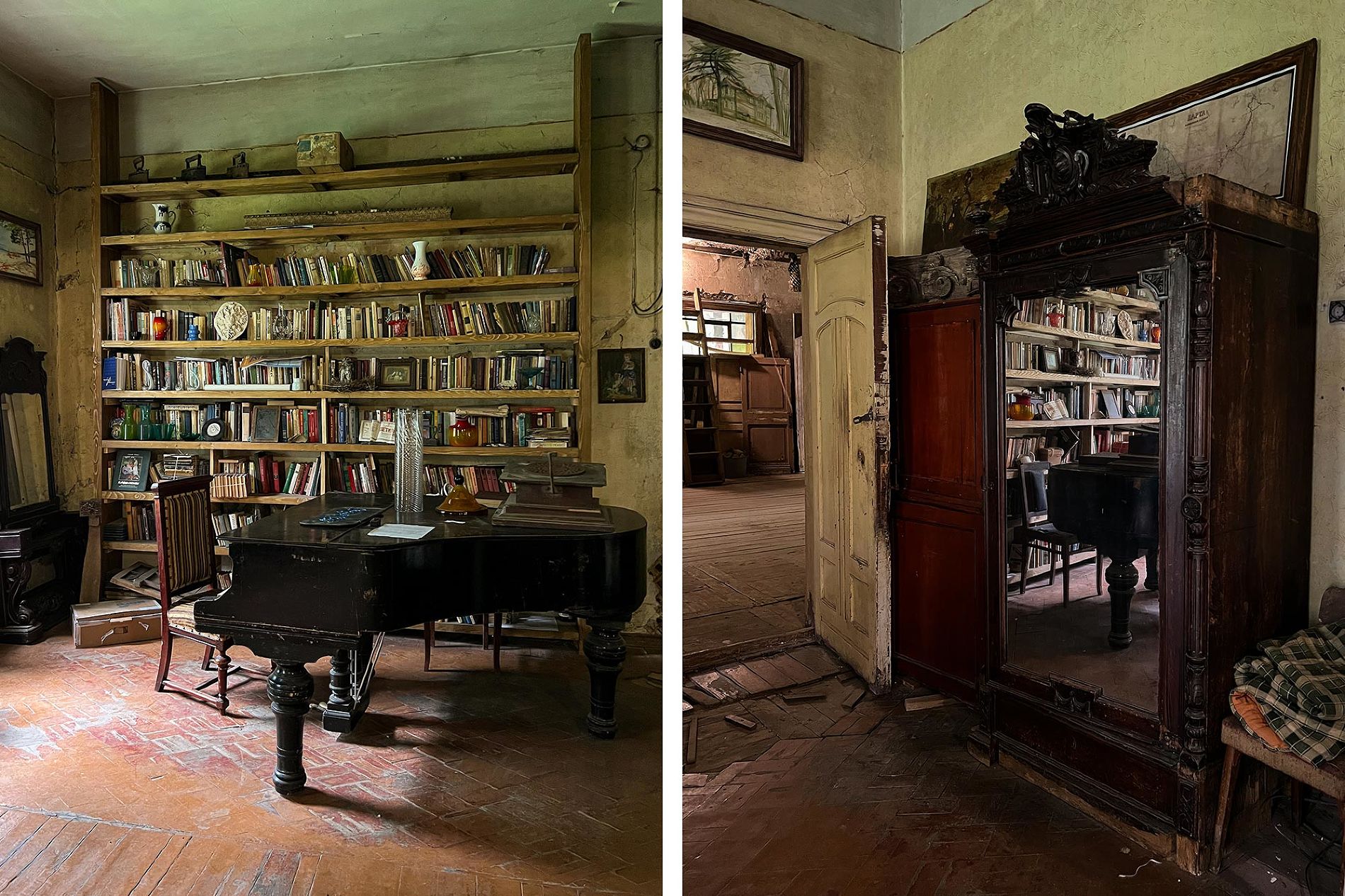

У одного из домов оказалось две входные двери. На одной — замок, а на второй он был сорван. Мы потянули за ручку — дверь поддалась. То, что мы увидели внутри, повергло нас в шок: весь дом был буквально завален картинами и рисунками. Сразу стало ясно — здесь жил художник.

Мы застряли в этом доме на несколько часов, рассматривая каждую находку. Сохран был почти идеальным, что казалось невероятным для дома с открытой дверью. Среди работ не было ни одной фотографии, только портреты. Отсняв материал, мы принялись за поиски любых зацепок, которые могли бы пролить свет на историю этого места. Помню, на обратном пути, уже уезжая из деревни, я заметила у дороги безымянный крест. Просто посреди поля. С чего бы?

Всего час поисков в интернете — и мы вышли на имя художника, узнали его непростую судьбу. А еще нашли в сети картины, на которых он изображал тот самый дом, где мы только что побывали! [героиня намеренно не называет имя художника — из-за опасений, что его дом разрушат вандалы. — Прим. Юга.ру]

Больше года мы держали эту историю в себе, хотя таким открытием всегда хочется немедленно поделиться с читателями. Когда через полтора года мы с мужем снова оказались в тех краях, я решила непременно заглянуть в дом художника. Но, увы, даже наше молчание не спасло это место. Дому стало хуже: почти все рисунки вынесли, вещи перевернули — обстановку было не узнать. Я сильно расстроилась такому исходу, но уходила все же с надеждой: возможно, картины и рисунки забрали друзья или родственники художника, ведь хабарщикам [люди, которые ищут в заброшенных домах вещи с целью их последующей продажи. — Прим. Юга.ру], как правило, такое неинтересно.

Эта история — лучшее объяснение того, что я ищу. Не тлен и разруху, а застывшее время — целые вселенные, спрятанные за одной незапертой дверью.

Татьяна Сигова, фото из личного архива

О любви к путешествиям

Я родилась в Воронеже, но большая часть моего детства прошла в Тамбове, в небольшом частном доме. Наш общий двор объединял четыре семьи: у каждой был свой огород и сарай, но пространство для прогулок было единым — я проводила там очень много времени. В детстве я также гостила в деревне у прабабушки с прадедушкой: спала на той самой металлической кровати с пышной периной, водила пальцами по узору на ковре и слушала сказки на кассетах через старый магнитофон. Поэтому атмосфера мест, по которым я сейчас путешествую, и вещи, что я в них нахожу, так мне знакомы. Моя профессия с этим никак не связана, но именно она дает финансовые и временные возможности для путешествий и ведения блога.

Интерес к внутреннему туризму появился еще в институте, когда я встретила будущего мужа. Мы вместе начали понемногу путешествовать по небольшим туристическим городам, куда легко добраться на поезде или электричке. Позже пара поездок за границу вдохновила на грандиозные планы, но их разрушил ковид. Впрочем, отчаиваться я не стала — наоборот, поняла, что почти не видела свою собственную, огромную страну. Первыми большими путешествиями стали Алтай и Камчатка, и уже тогда во мне проснулся интерес к жизни людей в поселках и городах вдали от мегаполисов.

Позже мы решили исследовать Мурманскую область и побывали в Териберке, которая тогда еще не была туристической меккой и только начинала развиваться [Териберка стала популярным туристическим направлением благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), часть съемок которого проходила в селе. — Прим. Юга.ру]. Заброшенная часть села произвела на меня огромное впечатление. В ту же поездку мы заехали в Карелию, в город Кемь и поселок Рабочеостровск, где когда-то снимали фильм «Остров» [фильм Павла Лунгина 2006 года. — Прим. Юга.ру]. Именно там, прогуливаясь прогуливаясь по берегу Белого моря, я увидела эту застывшую во времени картину. Атмосфера полузаброшенности, живописного тлена — я буквально влюбилась в эти образы и не могла перестать фотографировать.

С приходом ковидных ограничений внутренний туризм стал интересовать и других путешественников, и с каждым годом эта тенденция лишь растет. С одной стороны, это здорово: люди стали больше узнавать свою страну. С другой — многие когда-то малодоступные и безлюдные места теперь пытаются превратить в туристические, зачастую вредя природе и пытаясь беспочвенно монетизировать каждый уголок. Такой подход я не одобряю.

Об увлечении фотографией

Сколько себя помню в сознательном возрасте, я всегда любила и фотографировать, и путешествовать. Моей первой камерой стал смартфон, с которым я постоянно выискивала необычный свет и ракурсы, публикуя кадры в соцсетях. Потом я самостоятельно освоила обработку снимков, изучая фотошоп. Позже, когда у меня появился полноценный фотоаппарат, я обнаружила в себе интерес к художественным портретам.

Как попасть в Арктику к белым медведям:

Несколько лет я занималась фотосессиями, развивала на эту тему блог и даже пыталась монетизировать свое увлечение, но дело не пошло, и я выгорела. Однако любовь к фотографии и путешествиям никуда не исчезла.

Я стала чаще ездить по России и больше снимать атмосферные городские окраины, делясь кадрами в своем блоге. Это занятие мне так полюбилось, что для души я решила создать отдельную страницу, посвященную этой теме. Со временем я узнала, что существует целая ниша блогеров с похожими интересами: городские окраины, деревни, заброшенные места. Вдохновившись их работами и даже познакомившись с некоторыми лично, я решила, что хочу серьезно развиваться в этом направлении.

Тогда я поняла, что это не только интересно, но и перспективно — тема была уникальной, оригинальной, и о ней на тот момент мало кто рассказывал. Все знали о Красной площади в Москве, но почти никто — об увядающей исторической усадьбе в глуши Тверской области. Я считаю, что об этом не просто интересно читать — важно показывать, какое богатое у нас наследие.

Машина времени для русской души

Я не могу найти конкретную причину, почему мне все это так откликается. Единственное объяснение, которое приходит на ум, — возможно, во мне говорит та самая «русская душа», которую описывали классики. Ее герои склонны к меланхолии и тоске, они постоянно сталкиваются с жизненными трудностями и трагическими обстоятельствами, а их судьбы пронизаны драматизмом. Глядя на подобные места, я испытываю похожие чувства и стараюсь передать их через фотографию и видео.

Мы не можем точно знать, как раньше жили люди, но можем предположить, прочитав книгу или посмотрев старые снимки. Заброшенные же места позволяют нам буквально окунуться в прошлое и наглядно увидеть уклад жизни, существовавший задолго до нашего рождения. Через заброшенные дома мы видим, чем жили люди, какие у них были интересы, как они одевались. Через заброшенные храмы — можем понять ту любовь, которую люди испытывали к своей вере и к Богу. Через заброшенные усадьбы — видим архитектуру прошлого и представляем, какие пышные балы гремели здесь еще в прошлом веке. Такие места — это и есть та самая машина времени, способная перенести нас в прошлое. Именно это так сильно меня впечатляет.

О поиске локаций

Как и все остальное, навык поиска таких мест приходит с опытом — с начала ведения блога я стала постоянно этим заниматься. Чаще всего локации находятся через интернет: я ищу их по статьям, постам в соцсетях, на форумах, по хештегам и даже через поиск по картинкам. Иногда уникальные места подсказывают друзья и знакомые путешественники.

Бывало, мы уже ехали в одном направлении, как вдруг кто-то из сталкеров выкладывал пост о совершенно новом, еще никем не исследованном месте. Мы тут же разворачивались и компанией друзей мчались туда. В мире заброшек самое сложное — это гонка со временем. Если не успел попасть вовремя, потом может быть уже поздно: усилится охрана, вандалы испортят обстановку, хабарщики растащат ценные находки. А порой место просто выкупают, обносят забором и навсегда закрывают проход.

Разговоры с местными жителями редко помогают найти новую интересную точку на карте, зато позволяют узнать больше о тех местах, где мы уже побывали. Так можно услышать подлинную историю заброшенного дома или сельского Дома культуры.

Как говорить с жителями деревень

Я заметила, что первая реакция деревенских жителей — это почти всегда страх, опасение и подозрение. Наши разговоры редко начинаются мирно, чаще всего с нами сперва вступают в конфликт. Однако почти всегда этот конфликт быстро перерастает в диалог.

Мы сразу идем на контакт и объясняем, что лишь исследуем советское наследие, без намерения что-либо ломать, портить и уж тем более воровать. В 99% случаев местные нас понимают и даже делятся историями о жителях деревни или своими наблюдениями и находками. Но иногда попадается и тот самый один процент, который сразу грозится вызвать полицию. Недавно в одной из деревень бабушка молча ее и вызвала — только потому, что мы три раза проехали мимо ее дома.

На мой взгляд, здесь главное правило — идти на контакт, если, конечно, вам нечего скрывать. Люди все понимают и чаще всего с удовольствием помогают.

Правила безопасности

За годы путешествий у меня сформировался обязательный список вещей. В него входят аптечка на большинство случаев жизни, несколько источников света для исследования темных мест, портативный аккумулятор для телефона и запасные носки — даже если поездка рассчитана всего на полдня. Это вопрос и заботы о себе, и элементарной безопасности.

Правил много, и это неудивительно: заброшенные объекты опасны по определению. Во все поездки я одеваюсь так, чтобы одежда полностью закрывала ноги и живот — никаких шорт, топов и открытых щиколоток. На любую разведку, даже если не планирую снимать, я беру фонарь. Важно всегда смотреть под ноги и на потолок, чтобы нигде ничего не торчало. Прежде чем куда-то залезть, я проверяю на прочность конструкцию, на которую собираюсь опереться. То же самое с гвоздями и щепками — их всегда нужно высматривать, чтобы серьезно не пораниться или не порвать одежду. И полы: сначала осторожно надавить, только потом наступать. Однажды моя подруга пренебрегла этим правилом и провалилась ногой сквозь сгнившие доски. К счастью, там было неглубоко, но приятного все равно мало. И главное: если вам кажется, что место выглядит опасно и ненадежно, — вам не кажется. Лучше не лезть.

Чаще всего я путешествую в компании мужа или друзей — одна не езжу никогда. Исследовать заброшенные деревни и здания лучше в компании: это, как минимум, вопрос безопасности. Да и гулять по провинциальным городам и их районам просто интереснее вместе, чтобы сразу делиться впечатлениями. Хотя пройтись по улицам с фотоаппаратом в одиночестве я тоже могу.

Со временем ко всему привыкаешь: разбитые дороги, отсутствие связи и настороженная реакция местных уже не мешают и не пугают. Зато тем ярче впечатления, когда посреди ничего вдруг видишь идеальный асфальт или ловишь интернет в заброшенной деревне! Что действительно мешает — так это сезон клещей, комаров и лосиных блох. От них никуда не деться, и это неотъемлемая часть наших путешествий. Стопроцентной защиты не существует, помогает только постоянная бдительность.

Однажды мы отправились в деревню в Тверской области, где действительно не было ни души. Дорог туда тоже не вело, так что три километра пришлось идти пешком. Мы долго гуляли по пустым улицам, а на обратном пути увидели на тропе свежий медвежий след. Уже в ближайшей жилой деревне, мимо которой мы проезжали, нам подтвердили, что медведи к ним часто заходят. Стало не по себе, но, к счастью, опасность нас миновала.

Этика путешественника

Тема, которой я занимаюсь, — триггер для некоторых людей. Меня нередко осуждают за то, что я показываю негатив и бедность. Я же считаю, что это лишь часть нашей реальности, ее другая, непарадная сторона, которую я сознательно выбрала показывать. Если об этой стороне жизни не говорить, она ведь не перестанет существовать.

Чаще всего упреки касаются вторжений в чужие дома. Но моя позиция была и остается неизменной: мы с компанией никогда не ломаем замки и не воруем чужое имущество, к чему призываем и всех остальных исследователей. Мы заходим только в те дома, которые уже были вскрыты до нас вандалами. Если после этого в дом так никто и не приезжает, чтобы повесить новый замок, для меня это знак, что он по-настоящему заброшен.

Мой интерес — запечатлеть следы прежней жизни, обнаружить исторические артефакты и, возможно, узнать судьбу человека, как это было в истории с домом художника. Я ассоциирую свою деятельность с работой фотодокументалиста. Такие специалисты достоверно снимают то, что видят, — просто мои истории касаются уже прошлого, а не настоящего.

Мне грустно видеть, как разрушается столько красоты и потенциала. Но в то же время радостно встречать неравнодушных к этой теме людей, которые пытаются это предотвратить.

Что скрывают заброшенные уголки Кубани

В мае я была в Краснодарском крае. Моя поездка была короткой, но очень насыщенной. Самым сильным впечатлением стал огромный заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанский. Его построили 30 лет назад, но так и не открыли — настоящий памятник несбывшимся надеждам. Внутри все приходит в негодность, крыша течет, а в актовом зале гуляет ветер.

Но посреди этого увядания скрывается настоящее сокровище, которое время, кажется, не тронуло. Это великолепное мозаичное панно 1992 года, посвященное временам года. Глядя на него, я думала о том, что это удивительное произведение мастеров Лобанова, Клементьева и Карлова теперь могут оценить лишь редкие гости. Позже я узнала, что судьба панно волнует не только меня: местные активисты ищут способ его спасти, демонтировать и перенести в безопасное место. Это дает надежду, что сокровище Новоберезанского не исчезнет бесследно.

-

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Заброшенный Дом культуры в поселке Новоберезанском © Фото из архива Татьяны Сиговой

Совсем другой, жутковатой находкой стал заброшенный дом в Сочи, оставивший после себя лишь один вопрос: кем был его хозяин — творческим человеком или настоящим безумцем? Представьте себе: на крыше — купол, у входа — картина с тремя богатырями. А внутри — полный хаос и странные артефакты вроде икон, вставленных в рамки от старых телевизоров. Полы там проваливались, а мутный женский образ на одной из дверей заставил меня поежиться. Этот дом — наглядный пример локации, куда точно не стоит отправляться из-за аварийного состояния.

Поэтому для безопасного знакомства с такими местами я бы посоветовала читателям уже известный многим, но не менее атмосферный заброшенный ресторан на горе Ахун. Там можно ощутить роскошь былых лет, не рискуя провалиться сквозь пол.

Что посмотреть в Сочи:

Проводники в заброшенный мир

Мой блог вырос из личных интересов и хобби, но с того момента, как я начала вкладывать средства в рекламу и обучение, я отношусь к нему как к работе. По-другому, на мой взгляд, развить проект в любой тематике невозможно. Он до сих пор не является моим основным источником дохода, однако уже давно окупил все вложения и помогает финансировать путешествия.

Монетизировать любую нишу несложно, когда за проектом стоит автор как личность. Я транслирую своей аудитории и другие интересы, что позволяет рекламировать товары и услуги, близкие мне или теме путешествий. Также я вижу, как у людей растет интерес к внутреннему туризму и заброшенным местам, поэтому периодически организую для них камерные поездки по безопасным маршрутам. Вместе с подругой и коллегой по увлечениям мы стали своего рода проводниками в неизведанный заброшенный мир.

Конечно, чтобы на этом по-настоящему зарабатывать, нужно много и упорно работать, но я никогда не боялась трудностей. Главное — не опускать руки и двигаться вперед.

Сила неравнодушных

В своих поездках я нахожу маленькие действующие музеи, по крупицам созданные руками энтузиастов. Я рассказываю о них, и это помогает привлекать туда новых туристов. Так местные жители получают доход и возможность дольше сохранять историческое наследие. Ведь чаще всего здания в глубинке погибают именно из-за невозможности их содержать и из-за сокращения населения — следить за ними становится попросту некому.

Яркий тому пример — музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке (Тверская область). Это одно из моих мест силы, о котором я с удовольствием рассказываю читателям, — я даже посвятила ему целый выпуск на YouTube. Группа краеведов и энтузиастов во главе с Денисом Ивлевым отстояла снос дореволюционной купеческой дачи и теперь своими силами и на пожертвования неравнодушных восстанавливает увядающее здание.

С каждым годом это место преображается и становится все лучше. Видно, что ребята по-настоящему горят своим делом, и я, как блогер, стараюсь им помочь: активно рассказываю об этом невероятном музее и призываю своих читателей его посетить. Я верю, что мой скромный вклад тоже помогает этому месту развиваться и сохранять наше общее наследие.

-

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой -

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

Музей-дача Рябушинских в Вышнем Волочке © Фото из архива Татьяны Сиговой

«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:

Я понимаю, что сохранить абсолютно все невозможно — для этого нужно слишком много времени, сил и средств. Но я предлагаю для начала хотя бы знать и помнить о нем. Ведь чем больше людей будет говорить об этой проблеме и интересоваться ей, тем выше шансы привлечь внимание тех, кто действительно может повлиять на ситуацию. Моя задача — сделать так, чтобы эти истории были услышаны, пока они не затихли навсегда.

Узнать больше о путешествиях Татьяны Сиговой вы можете в ее телеграм-канале «Путешествия по глубинке» и странице на YouTube.