«Любое самостоятельное действие народа власть опознает как революцию». Интервью с социологом Григорием Юдиным

Опросы общественного мнения, которые у нас в стране принято называть социологическими, в последние годы стали одной из ключевых тем в российском информационном поле. В них, словно в зеркале, общество пытается узнать себя, понять, из чего оно состоит. Любое громкое решение власти — как на внутренней, так и на внешней арене — отзывается отчетом с результатами опросов общественного мнения, которые затем веером републикуются в СМИ, независимо от их политической окраски.

Денис Куренов поговорил с социологом и кандидатом философских наук Григорием Юдиным об отношении опросов общественного мнения и социологии, об их популярности у российской власти, о 8 из 10 людях, которые всегда не участвуют в опросах, а также о том, почему россиянами уже правит несуществующий президент.

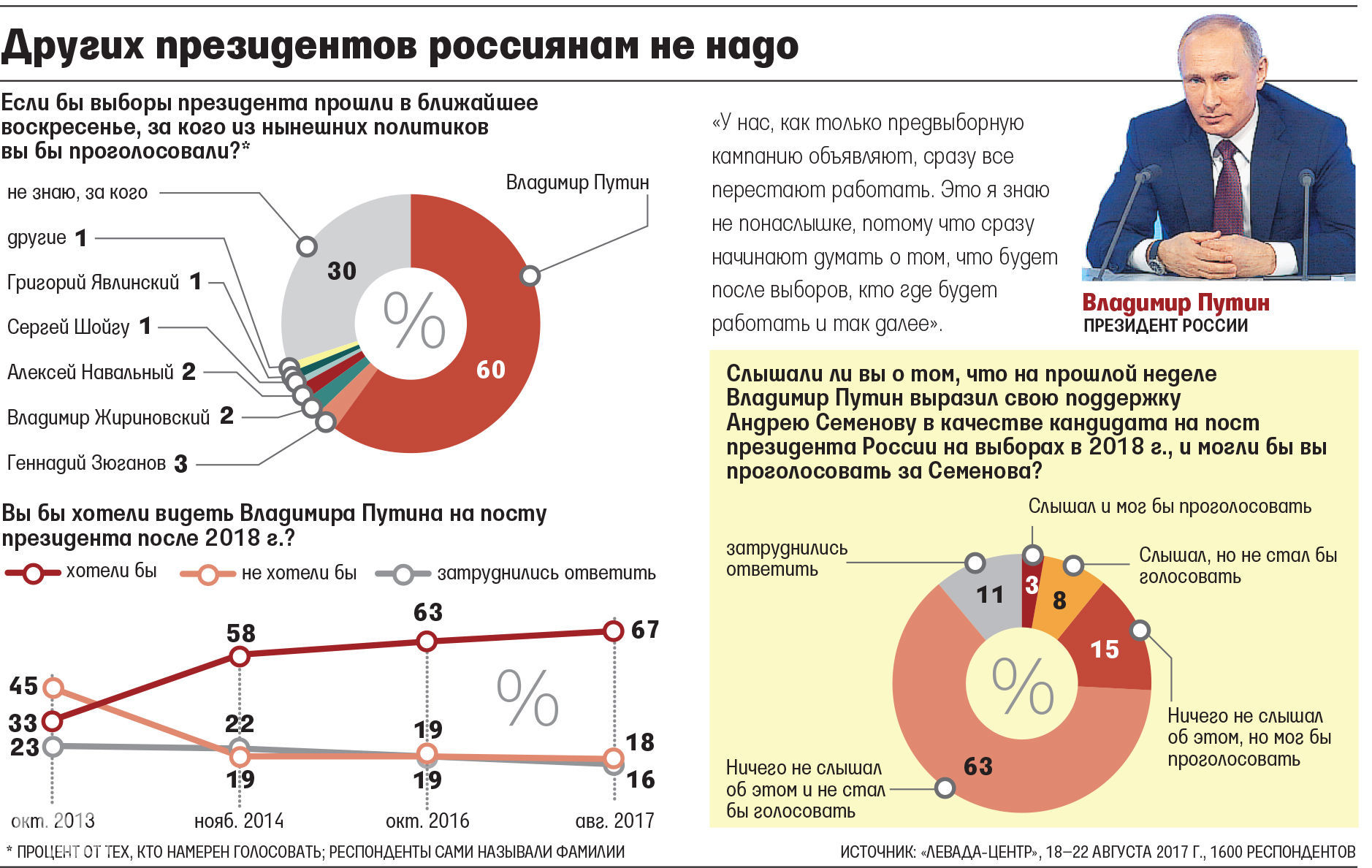

«Левада-центр» летом прошлого года проводил опрос про несуществующего кандидата Андрея Семенова, якобы поддержанного Владимиром Путиным. Самое интересное, на мой взгляд, — это то, что 11% опрошенных ответили, что слышали о поддержке Семенова Путиным. Какой социологический смысл во всем этом?

— Хорошо, что вы начали с этой истории, потому что из этого эксперимента можно сделать важные выводы о том, как люди в России воспринимают опросы. Мы часто думаем, что опросы — это такой способ залезть в голову условных «россиян» и узнать об их предпочтениях. При этом мы не учитываем, что опрос сам по себе — это коммуникация, в которой участвуют реальные люди. Это важно, потому что ответы, которые дают респонденты, имеют смысл, только если мы понимаем и смысл этой коммуникации, в которой они принимают участие.

Поясню на примере. Представьте, что мы идем по улице и слышим, как один человек говорит другому: «Иди к черту». Как мы это проинтерпретируем? Скорее всего, мы сочтем, что между ними ссора, верно? Но если узнаем, что перед этим другой человек сказал: «Ни пуха ни пера», то наша интерпретация поменяется.

Примерно такая же ситуация и с опросами. Из самого по себе факта задавания вопросов трудно сделать вывод, что там на самом деле происходит между интервьюером и респондентом, который на них отвечает. Поэтому историю с выдуманным кандидатом можно разложить на несколько уровней.

Первый из них вообще не касается России и связан с тем, что люди в целом не любят казаться неосведомленными. Это нам только кажется, что человек, если он не знает что-либо, просто пропустит и пойдет дальше. Но люди в принципе не любят выглядеть неосведомленными, недостаточно образованными и некомпетентными. Это касается всех нас. Представьте, что такой разговор заходит на дружеской вечеринке. С большой вероятностью, если все на вечеринке обсуждают что-то, чего вы не знаете, но по идее должны знать, — то вы по крайней мере сделаете вид, что вам это известно, постараетесь из контекста понять, о чем шла речь. Только если у вас сильно доверительные отношения с людьми, то вы напрямую скажете, что ничего об этом не знаете, и попросите рассказать. То же самое и в опросах. Я всегда говорю студентам, что самое худшее в плохо составленном вопросе — это не то, что тебе на него не ответят. Самые скверные последствия будут как раз тогда, когда на вопрос ответят, но ты не будешь знать, что тебе на него ответили только для того, чтобы не выглядеть некомпетентно. Точно такая же ситуация и здесь.

Дальше добавляются российские детали. Второй уровень этой проблемы состоит в том, что в России люди в целом склонны воспринимать опрос как прямую коммуникацию с властью. А использование слова «Путин» для многих вообще переводит коммуникацию совершенно в другой план. Условно говоря, если вы воспринимаете интервьюера как делегата от власти, то вы не будете ставить под сомнение то, что он говорит и какую повестку задает. Что вам власть говорит через опрос устами интервьюера, то и есть правда. Если вас спрашивают про кандидата Семенова, которого поддержал Путин, то несколько странно ставить под вопрос компетентность того, кто с вами разговаривает. Понятно, что я сейчас несколько гиперболизирую. Дважды два все равно пока что четыре, и если вам рассказывать обратное, то вы, скорее всего, начнете сопротивляться. Но в целом в опросной коммуникации имеется очень сильная асимметрия авторитета.

Наконец, третий уровень связан с тем, что в России люди полностью деполитизированы, отчуждены от власти, политики, не любят ее обсуждать. И мы видим, что кое-кто готов даже допустить, что человека, которого он вообще не знает, уже назначили президентом страны. В этом люди не видят ничего противоестественного, у них не возникает разрыва в опыте, подобная ситуация не вызывает желания сопротивляться, не вызывает желания воскликнуть: «Погодите, такого не может быть!» И какой можно сделать вывод из этого? Значит, есть неплохие шансы, что следующим нашим президентом в самом деле станет Андрей Семенов. И в каком-то смысле он уже нами правит.

Читайте также:

У вас на странице на сайте ВШЭ в примерных темах курсовых и дипломных работ есть такая: «Фигура социолога в восприятии потенциальных респондентов». Как россияне видят социологов? Вы уже начали говорить, что фигура социолога ассоциируется с фигурой власти. Давайте продолжим эту тему.

— Да, эта тема не случайно есть на моей странице в темах исследований — мы действительно знаем об этом очень мало, и это ровно та область, которой сегодня необходимы исследования. Тот, кто за это берется, получает интересные результаты. К сожалению, таких попыток пока маловато. А ведь от того, как люди воспринимают социолога, зависит то, какого рода коммуникация происходит между респондентом и интервьюером, что респонденты будут отвечать и как мы дальше будем это интерпретировать.

Что мы знаем из тех исследований, которые мы проводили в последнее время? Во‑первых, в России в публичном восприятии очень сильная связь между социологией и опросами общественного мнения. Тут требуется некоторое пояснение. Дело в том, что на самом деле социология к опросам общественного мнения не имеет никакого отношения. Это две совершенно разные области знаний. У них разные истоки, разная история, ими занимались разные люди, у них разные предпосылки, они по-разному устроены и т.д. Что их объединяет — так это в какой‑то степени методы сбора информации. Больше ничего общего у них нет.

Надо сказать, что в публичном восприятии смешение социологии и опросов общественного мнения присутствует во многих странах. Но мало где эта путаница так сильна, как в России. В Америке людей, которые проводят опросы общественного мнения, никогда не назовут социологами, для них есть специальное слово pollsters (от opinion poll — опрос общественного мнения). В России тоже это слово используется, но это в основном профессиональный жаргон. Если ты выйдешь на улицу и спросишь, кто такие социологи, то тебе скажут, что это вот те люди с анкетами, имея в виду опросы общественного мнения.

Можно долго рассказывать, почему возникла эта путаница, в России у нее есть некоторые исторические причины. Тем не менее это факт: за социологов принимают людей, которые проводят опросы общественного мнения. Притом что сами социологи к этим опросам относятся крайне скептически, сильно их недолюбливают и, с большой вероятностью, приведут вам дюжину возражений против того, чтобы ими заниматься.

Во-вторых, опросы общественного мнения на широкой основе появились в России только в конце 80‑х годов. До этого они фактически были запрещены. Да, были отдельные эксперименты, но при советской власти в целом они были запрещены. И в 1990‑е был всплеск энтузиазма в обществе, потому что эти опросы опознавались как демократический инструмент, инструмент выражения народной воли, обратной связи, коммуникации с чиновниками или с представителями власти. Был такой энтузиазм на начальном этапе. Потом он стих во второй половине девяностых. Это было связано отчасти с разочарованием в демократии в принципе.

В опросах самих по себе тоже было сильное разочарование. Дело в том, что опросы общественного мнения начали быстро использоваться в качестве политтехнологии. В нулевые они были окончательно скомпрометированы. Все поле опросов в России было реформировано, на федеральном уровне оно было подчинено управлению внутренней политики администрации президента. И хотя об этом рядовые российские граждане не знают, но они это хорошо чувствуют и понимают, что опросы — это, в общем, институт надзора. Это, конечно, вызвало недоверие и нежелание иметь с опросами дело.

В-третьих, как я уже говорил, опрос воспринимается преимущественно как коммуникация с властью. Мы в прошлом году проводили исследование интервьюеров. Интервьюеры хорошо понимают, как устроена коммуникация во время опросов, могут об этом подробно рассказать. Ведь интервьюеру в России уговорить людей отвечать вообще очень сложно — крайне высок уровень отказов. Но если уж удается их уговорить отвечать, то это можно сделать, как правило, одним из двух способов. Либо интервьюеры прикидываются студентами, которым нужно выполнить курсовой проект, — если возраст, конечно, позволяет. Тогда люди из жалости отвечают. Либо, что более важно, интервьюеры апеллируют к тому, что донесут жалобу респондентов до высших властей.

Понятно, что респонденты склонны воспринимать интервьюеров как делегатов от центральной либо местной власти. Конечно, мало кто верит, что центральная власть прислушается к страданиям людей на местах, но если удается как-то уговорить людей отвечать на вопросы, то тут часто важен предлог, что их точка зрения будет донесена до начальства. Любой, кто занимался опросами, не раз слышал что-то вроде «Да, и расскажите Путину, что у нас кран протекает, асфальт разбит» и т.д. Если уж принимать участие в опросах, то надо донести свою жалобу.

Другая интересная вещь связана с тем, как сами интервьюеры понимают функцию опросов. Для многих из них это осуществление надзора и контроля за всякими нежелательными тенденциями в обществе. Часто прямо так и говорят: «Чтобы у нас не было всяких революций». Такой инструмент слежки за гражданами. И важно, что так понимают опросы не только интервьюеры, но и респонденты. Уже не так важно, используются ли опросы действительно в таком смысле, — важно, что люди, которые участвуют в коммуникации, воспринимают это именно таким образом. Дальше мы уже можем судить, как такое понимание коммуникативной ситуации подталкивает людей к определенным ответам.

Дело в том, что на самом деле социология к опросам общественного мнения не имеет никакого отношения. Это две совершенно разные области знаний

Но постойте, ведь такие манипуляции запрещены интервьюерам. Они же, как вы сами говорите, подталкивают людей к определенным ответам.

— Да, они запрещены. Но тут вот в чем дело. Между людьми, которые планируют и проектируют исследования, и людьми, которые их реально проводят, есть большая разница. Интервьюеры — это не профессиональные поллстеры, это не социологи. Между первыми и вторыми есть большой разрыв. И многие часто не понимают, что реальные исследования проводят именно интервьюеры, которые собирают информацию. К ним часто принято относиться как к простому инструменту. И кажется, что если ты ему задашь некоторые количество ясных правил, то он их выполнит и превратится в простой термометр.

Но интервьюер — это человек, который занимается реальной коммуникацией с людьми. И если коммуникация не подчиняется этим правилам, то что ему делать? Часто интервьюеры половину этих правил выполнить реально не могут. Потому что если они будут их выполнять, то с ними никто просто разговаривать не будет. Правила устроены так, чтобы превратить интервьюера в робота. А робот не может собирать информацию. Робот не может никого уговорить отвечать, уговорить не бросать заполнять анкету на середине, убедить, что это безопасно, убедить в том, что это то, чем следует заниматься. А это как раз то, чем должен заниматься интервьюер, чтобы собрать информацию. Поэтому они, разумеется, нарушают инструкции. И надо понимать это. Если бы они их не нарушали, то было бы еще хуже. Но даже те из них, кто честно старается следовать инструкциям, а таких довольно много, они не могут выскочить из этого общего формата восприятия того, что такое опрос. Потому что это связано не с поведением конкретного интервьюера: мало кто будет говорить, что я вашу жалобу передам лично президенту, — это, конечно, откровенное нарушение. Но если есть общее представление, что это коммуникация с президентом напрямую, то интервьюеру даже при желании будет сложно с этим бороться.

Два года назад президент фактически в прямом эфире заказал ключевой опросной компании срочный опрос в Крыму на тему того, готовы ли крымчане терпеть неудобства для того, чтобы не подписывать договор о поставках энергии с Украиной на условиях, которые Украина навязывала. Это было фактически распоряжение президента в прямом эфире. Вся страна знала, что президент распорядился провести этот опрос силами исследователей общественного мнения. Вот когда люди это слышат — насколько легко интервьюеру убедить их в том, что то, чем он занимается с ними сейчас, не имеет никакого отношения к коммуникации с властями? Это нерешаемая задача.

Читайте также:

Для социолога одна из самых интересных плоскостей в опросах общественного мнения — это та «серая зона» потенциальных респондентов, которая уклоняется от участия в опросах. Ведется ли статистика, сколько людей уклоняются от участия в опросах? Если она ведется, то почему она не публикуется одновременно с результатами опросов? Есть ли исследования на эту тему? Понятно, что исследовать эту группу весьма трудно, ведь если эти люди отказываются участвовать в опросах, то наверняка они откажутся и от участия в опросе, посвященном тому, почему они отказываются участвовать в опросах.

— В России в зависимости от методологии опроса уровень отказа составляет от 70 до 90%. Под отказом я понимаю невозможность взять интервью. Это может принимать разные формы — не только прямой отказ. Если человек с утра до ночи на работе, как это часто с нашими согражданами случается, или если он недоступен, не берет трубку — это тоже форма отказа. Напрямую отказываются, конечно, поменьше. Но мы имеем такой коэффициент достижимости — от 10 до 30% в зависимости от метода опроса. То есть только каждый седьмой-девятый респондент принимает участие в опросах.

Мы давно выступаем за то, чтобы опросные компании начали публиковать эти данные наряду с распределением ответов. Просто потому, что это ключевой показатель. Как на выборах ключевой показатель — это уровень явки, только после него имеет смысл смотреть на проценты кандидатов, так и в опросах — главное, это то, какую часть нам вообще удалось опросить.

Причина, по которой эти данные не публикуются, причем не только в России, очень проста. Опросным фирмам это просто невыгодно. Если все будут знать, что они ручаются только за 20% опрошенных, а об остальных ничего не знают, то их символическая власть резко сократится. А в современной России эта символическая власть сегодня крайне велика. Ведь сегодня это чуть ли не единственный инструмент для общества что-нибудь знать о самом себе. Отличие России состоит в том, что эти данные у нас не только не публикуются, но, как правило, и не собираются.

Мы имеем такой коэффициент достижимости — от 10 до 30% в зависимости от метода опроса. Т.е. только каждый 7-9 респондент принимает участие в опросах

Есть международные стандарты, согласно которым эти данные должны собираться по особой технологии. Нужно специальным образом кодировать разные формы отказа, недоступности и т.д. И на самом деле в России только в последние годы делаются отдельные попытки эту технологию внедрить — по этим попыткам я и знаю о существующих в среднем показателях. Вообще, конечно, пока в целом эта «серая зона» молчит и не создает никаких проблем, то никто и не хочет об этом думать, никто не хочет создавать себе лишних трудностей.

Вы правильно говорите, что эту зону нельзя исследовать теми же самыми методами. Здесь нужны другие методы, инструменты, нужно другим языком разговаривать с этими людьми и с помощью других интервьюеров, которых респонденты не будут воспринимать скомпрометированными близостью с государством. Потому что в этой коммуникации опросной, которая связана с государством, с властью, они по разным причинам не хотят принимать участие.

В России есть несколько групп, которые делают такого рода работу — ездят в экспедиции, наблюдают местную жизнь, учатся описывать ее на языках людей, работают с социальной теорией, чтобы узнать, откуда берутся проблемы, которые людей реально волнуют. Такие исследования есть, но специально заниматься теми, кто не отвечает на опросы, сложно в силу самой природы этой проблемы.

Читайте также:

Где-то, по-моему еще во времена президентства Медведева, многие крупные политики взяли себе за пазуху «социологов», эта тема стала очень модной. Ткачев, тогдашний губернатор Кубани, любил козырнуть тем, что его «помощники недавно провели социологию, которая показала, что...» и т.д. У нас в крае до сих пор перед каждыми выборами появляются придворные социологи, которые угадывают процент будущих выборов и, в принципе, больше ничего не делают вообще. Откуда вот эта любовь у российских политиков к по‑своему понятой социологии?

— Опросы стали ключевой политической технологией в России еще с начала 2000‑х. Я уже упоминал, что в этот момент произошла зачистка поля опросных компаний. Тогда стало понятно, насколько они влиятельны, насколько сильно то, что показывают опросы, определяет восприятие ситуации людьми в России. Именно по той причине, что это практически единственный способ обратной связи в обществе. В условиях отсутствия горизонтальных связей между людьми, откуда мы можем знать в Краснодаре о том, что на Дальнем Востоке происходит? Что на Дальнем Востоке, что на Луне — одно и то же практически. Поэтому это исключительно важный и исключительно влиятельный инструмент формирования образа общества.

Ткачев хорошо понимал, что говоря, что у тебя есть социология, «которая показала, что...», ты обращаешься к авторитету некоторой науки, которая создает репрезентацию общества. Одно дело, если Ткачев скажет, что он как губернатор говорит, что люди хотят того-то и того-то. На это любой Денис может встать и ответить, что это не так. А вот если Ткачев говорит, что ему «провели социологию», то значит, у него есть научно обоснованная картина реальности. Никаких других картин все равно больше нет, так что вам приходится замолчать, и Ткачев выходит победителем.

А цифры «придворных социологов», о которых вы говорите, — это как раз формирование целевых показателей избирательных комиссий. Когда они озвучивают эти цифры, то они тем самым эти показатели формируют. Условно говоря, если сложился консенсус в регионе или в стране в целом перед выборами, что кандидат Х получит 80%, то если он после этого получает в ходе выборов 50%, то можно 30% дорисовать, и особых протестов не будет. А вот если дорисовать не 30, а 45, то у людей начнут возникать вопросы: почему мы думали, что будет 80, а получилось 95? Так формируется некоторый общественный консенсус по поводу того, чего ожидать от этих результатов.

В странах, стремящихся к авторитарности, опросы общественного мнения и публикация их результатов, на мой взгляд, выполняют функцию некой… как бы это сказать, полицейской что ли, устрашающей науки. Они диктуют повестку, рамку, в которой ведутся дискуссии о политике. Т.е. власть спускает сверху господствующую повестку, которую перенимает тот же «Левада-центр». Повестка одна и та же, только власть говорит о том, что все хорошо, а [директор «Левада-центра» Лев] Гудков говорит, что все плохо. Но работают они в рамках одной и той же повестки. И по сути делают одно и то же дело.

— Вы используете термин «полицейская наука», причем используете его не совсем верно. Но, как ни странно, вы очень близки к истине. У термина «полицейская наука» есть специальный смысл, который сформировался довольно давно — в Германии XVIII века, когда слово «полиция» имело совершенно иное значение. Полиция воспринималась не столько как карательный и репрессивный институт, сколько институт заботы о гражданах, надзора над ними. Но надзора не карательного, а заботливого. Действительно, можно видеть, что опросы отчасти выполняют именно эту функцию. Они как бы обеспечивают присутствие в жизни человека уверенности, что за ним присматривают. Причем присматривают в разных смыслах: присматривают не только стражники, но и государство, которое о нем заботится. Эти вещи друг от друга неотделимы. [Социолог, главный редактор журнала «Социологическое обозрение»] Александр Филиппов вообще считает, что корни этого статуса социологии находятся в Советском Союзе, потому что она возникала как полицейская наука именно в таком смысле слова. Как наука, которая помогает государству надзирать за гражданами.

Россия — это атомизированная страна. Мы мало общаемся с другими людьми за пределами своего круга знакомых, мы мало знаем о том, что происходит в жизни других людей. В принципе, у нас мало способов узнать, что происходит в стране в целом. Важно, что опросы задают нам язык, при помощи которого мы это общество описываем. То, что мы знаем из опросов, определяется тем, какие вопросы задаются, какие слова используются, какие варианты ответов предлагаются и т.д. И с точки зрения языка между Кремлем и «Левада-центром» на самом деле нет особой разницы. И те и другие глубоко убеждены, что Россия населена безответственными, опасными и по природе своей жестокими людьми с внутренней склонностью к тоталитаризму. Что ни в коем случае им нельзя давать никакой власти — они тут все к черту разнесут. Так что, несмотря на все позиционные и политические различия, они одним и тем же языком разговаривают с людьми, описывают потом результаты этих разговоров.

Но при этом иногда возникают исключения из этого правила, между дискурсом Кремля и «Левада-центра» образуется зазор. Например, как в приведенном вами примере с вымышленным кандидатом — что сразу обнаруживает лакуны в официальной идеологии. Вдруг выясняется, что цифры отчасти произведены самим форматом вопросов. Проблема российских опросов вовсе не в том, что они рисуются (легко показать, что это не так), а в том, что они разговаривают на языке власти, на языке Первого канала. Вопросы, которые задаются людям, — это вопросы, которые взяты из повестки вчерашнего выпуска новостей Первого канала. Как только опросы начинают говорить с людьми на другом языке, то они получают и другие результаты. Проблема в том, что публике об этих результатах обычно не говорят.

Читайте также:

А как удается сохранить репрезентативность? Ведь результаты опросов воспроизводят всегда примерно одни и те же цифры, и это несмотря на все проблемы с интервьюерами, нарушением инструкций, отказами и т.д. Некоторые люди уверены, что более-менее одинаковые результаты опросов свидетельствуют о том, что они «нарисованы».

— Сначала по поводу того, что результаты «нарисованы». Сегодня рынок исследований общественного мнения устроен олигополистически — есть три основных игрока, все остальные были сознательно вычищены Кремлем еще в начале нулевых годов. Во всех этих компаниях работают люди, которые, во‑первых, прошли профессиональную социализацию и, во-вторых, имеют совершенно разные политические взгляды. Если бы имела место практика массового «рисования» результатов опросов, то поверьте мне — об этом стало бы известно немедленно. О гораздо менее существенных проколах, которые возникают в практике этих компаний, становится известно тут же. Поэтому здесь можете не переживать — цифры в массовом масштабе не «рисуются». Конечно, кое-кто кое-где так или иначе «подрисовывает», да — халтура бывает везде. Но ни о каком масштабном «рисовании» речь не идет. Отдельно проговорю, что мы сейчас имеем в виду федеральные компании. На региональном уровне практика «рисования» результатов опросов есть.

Между Кремлем и «Левада-центром» нет особой разницы. И те и другие глубоко убеждены, что Россия населена безответственными, опасными и по природе своей жестокими людьми с внутренней склонностью к тоталитаризму

Следующее. Репрезентативность — это миф. Конечно, никакой репрезентативности нет и быть не может, особенно в российских условиях. Ситуация, когда значительная часть людей, которые должны попасть в выборку, так или иначе в нее не попадают, потому что они отказываются или недоступны, говорит нам о том, что нет никаких оснований считать, что выборка продолжает оставаться репрезентативной. Было бы сложно доказать обратное. Когда опросные компании говорят, что их выборка репрезентативна, они имеют в виду совершенно другое. Они говорят, что предприняли ряд мер, чтобы обеспечивать соответствие основных параметров выборки — это, как правило, пол, населенный пункт, иногда возраст и т.д. — параметры, которые мы знаем из переписи. Это никак нас не страхует от того, что носители одних политических взглядов в эту выборку попадут, а носители других — нет, потому что считают, что никакого смысла в этих опросах нет. Поэтому ни о какой репрезентативности говорить не приходится.

Другое дело, что поскольку эта технология отработана и стабильна, то, конечно, если повторять раз за разом, то ты будешь иметь дело примерно с одним и тем же контингентом людей, которые готовы вот на этих условиях общаться с интервьюерами — либо потому что они считают, что это способ донести свои проблемы до верховной власти, либо потому что они считают, что опасно не отвечать, либо потому что они считают, что за ними присматривают, либо еще по какой-то причине.

Мы хорошо знаем, что есть категория, которую очень сложно «достать», заполучить в выборку, — например, молодежь. Нужно получить много-много отказов, прежде чем ты доберешь необходимую по квотам долю молодежи. Поэтому с социологической точки зрения примерно одни и те же люди раз за разом и оказываются респондентами. И они говорят то, что от них ожидают услышать те, кто составляют эти опросы. Поэтому эти данные воспроизводятся. Было бы странно, если бы они не воспроизводились. Но это не имеет никакого отношения к репрезентативности.

Если опросы не репрезентативны, то что у нас тогда с консервативным поворотом? Повернулось ли российское общество вслед за повесткой нынешней власти к консервативным ценностям, духовным скрепам и прочему патриотизму?

— Я, честно говоря, вообще не люблю весь этот язык, потому что он целиком манипулятивный. Все эти ценности, скрепы и т.д. — это просто проекция текущей пропаганды, проекция новостей Первого канала. 90% этой повестки, конечно, всерьез никого не интересуют. Но люди готовы ее транслировать, потому что они получили вчера по ней информацию. Однако это все крайне ненадежные конструкты.

Что можно сказать сегодня про идеологию российской власти, про тот взгляд на мир, который она навязывает населению, так это то, что она является определенной разновидностью консерватизма, причем очень специальной. Это контрреволюционная идеология. На самом деле, мы можем заметить, что в принципе она может в себя вобрать все, что угодно. В отличие от классических идеологических течений, она более или менее гибко может в себя включить практически что угодно. Она может включать в себя левые лозунги, правые лозунги, либеральные лозунги. Они друг с другом как-то сочетаются, совершенно непонятным образом. Но есть одна вещь, с которой она не шутит, — это революция.

Вся эта идеологическая машина настроена на то, чтобы подавить любую возможность революции. А под революцией начинает пониматься любое самостоятельное действие. Это взгляд на мир, характеризующийся паническим страхом любого самостоятельного народного действия. Кажется, что единственное, на что в России способен народ, — это на неуправляемый бунт. Вот этот страх и лежит в основании этой идеологии. И вся она построена на том, чтобы подавлять, репрессировать любое поползновение к самостоятельному действию, потому что она немедленно начинает его опознавать как революцию. Это контрреволюционная идеология.

Именно так она выстраивает историческую политику, взаимодействие между разными уровнями власти, между людьми в обыденной жизни. Это то идеологическое содержание, которое она всерьез пытается навязать. И в значительной степени преуспевает в этом. Потому что это базируется на страхе. Власть использует страхи, запугивает людей и, запугивая их, задает контрреволюционную повестку. А внутрь этой повестки она может упаковывать все что угодно. Так что когда вы услышите, что россияне по своей природе безответственные, что у них свои, особые ценности, — во все это не надо верить, потому что эти ценности меняются вместе с содержанием выпуска вчерашних новостей. Что пока не меняется, так это общая контрреволюционная идеология.

Вся эта идеологическая машина настроена на то, чтобы подавить любую возможность революции. А под революцией начинает пониматься любое самостоятельное действие. Т.е. это взгляд на мир, характеризующийся паническим страхом любого самостоятельного народного действия

Читайте также:

И давайте напоследок о прошедших президентских выборах поговорим. Что для вас стало главным итогом этих выборов? Как вы уже говорили, в первую очередь надо смотреть на явку, верно?

— Да, явка важна. Она стала ключевым показателем. Потому что главным был общий процент голосов, полученный конкретным кандидатом. «Общий» означает от общего количества избирателей в стране, а не только от пришедших на участки. Последние думские выборы показали: уровень деполитизации в России таков, что в принципе показатели победившей партии и победившего кандидата на выборах не так важны, учитывая, что большинство людей на выборы просто не ходят. И для того чтобы получить реальную легитимность, Путину потребовалась высокая явка. Задача, которая была поставлена, заключалась в том, чтобы получить 50% от общего числа избирателей. И это показатель, которого до сих пор никому не удавалось достичь. Медведев был близок, но не достиг. И из-за этого машина административной мобилизации включилась на новых оборотах. В нее оказалось вовлечено огромное число новых людей, с которыми это до сих пор не происходило. У всех у нас, думаю, есть знакомые, которые впервые на этих выборах оказались массированно атакованными, в том числе и административно. Их активно агитировали, если не сказать принуждали к тому, чтобы пойти на избирательные участки. И для них это новый опыт, потому что многие раньше не думали, что для того чтобы не потерять работу, надо обязательно пойти голосовать. Чиновники местные, например, или сотрудники бюджетных организаций уже давно смирились с тем, что ходить голосовать — это часть их рабочей деятельности. Но в этот раз большая прослойка других людей с этим столкнулась. Это сотрудники госкорпораций или организаций, которые не являются государственными, но настолько сильно зависимы от господрядов, что могли получить распоряжение от органов власти. Это новый опыт для людей, и очень интересно, как они на него отреагируют.

Еще одним важным итогом выборов стало то, даже при этой мобилизации — мы из каждого утюга слышали, что 18 марта состоятся выборы — основному кандидату не удалось набрать 50% без массовых фальсификаций. Есть разные оценки объема вбросов — от 5 до 10 млн голосов. Но в любом случае понятно, что где-то 48% — вот это и есть самая верхняя оценка минимальной поддержки Владимира Путина. Минимальной, потому что от людей, которые за него проголосовали, требовались минимальные действия — встать с дивана в воскресный день и под довольно сильным давлением прийти на избирательный участок. Ведь если ты приходишь на участок и серьезно смотришь в тот бюллетень, который был предложен, — то разумеется, что у тебя практически нет вариантов, за кого голосовать, и ты голосуешь за Путина. Это самая ритуальная, самая ни к чему не обязывающая поддержка. Вот таких людей — 48% в России. Это немало: еще раз скажу, что раньше в России такого не было.

Конечно, фактически от Путина и его элит у людей накопилась довольно большая усталость. Но пока других вариантов не предложено, пока другие варианты слишком проблематичны, чтобы серьезно их рассматривать, люди по-прежнему предпочитают пассивный и молчаливый протест.

Смотрите также:

__7bvklog.jpg)

__uk78ld2.jpg)