Пожиратели младенцев, добродушные усачи и азиаты на конях. Как в шведской прессе и публицистике изображали казаков

Образ казака на протяжении столетий был одним из самых ярких и противоречивых российских символов для Европы. Особенно пристально и неоднозначно всматривались в него в Швеции, стране, чья история тесно переплетена с Россией соседством и несколькими войнами.

Как менялся образ казака на севере Европы, и что он может рассказать не только о шведах, но и о нас самих? По просьбе Юга.ру историк Святослав Гриценко изучил этот вопрос.

Казачество: воинство, этнос, сословие?

Кто такие казаки — военное сословие, отдельный этнос или уникальное социокультурное явление? Этот вопрос неизбежно возникает не только среди самих казаков, но и при взгляде со стороны — особенно у тех, кто сталкивался с ними на поле боя или в дипломатических играх. Неудивительно, что в странах, некогда бывших противниками России, интерес к казачеству был чрезвычайно живым. Среди них особое место занимает Швеция.

Вспомним: шведы воевали против казачьей конницы еще под Полтавой — тогда часть запорожцев с гетманом Мазепой сражалась на стороне Карла XII, а остальные поддержали Петра. Спустя сто лет, в ходе войны 1808–1809 годов, казаки штурмовали шведский город Умео. А в начале XX века они уже служили на границе со шведским королевством, размещенные на территории Великого княжества Финляндского, входившего в 1809–1917 годах в состав Российской империи. В таких условиях формировался образ казака в шведской массовой культуре — воинственного, упорного и загадочного представителя соседней страны.

Казаки регулярно появлялись на страницах шведской прессы, политических памфлетов, военных сводок и публицистики. И все же, несмотря на этот многовековой интерес, в шведском языке так и не устоялось единое написание самого слова «казак». В источниках разных эпох мы видим kazak, kozak, а порой даже kossak. Не сложилось и единого представления о том, кем были казаки по своей сути.

Стачки, ярмарки и дирижабли:

Шведские исследователи, такие как авторы известного исторического интернет-издания «Популярная история», обычно классифицируют казаков как особую этническую группу. Это в корне расходится с российской традицией, где до 1917 года казаки юридически считались не этносом, а военным сословием — своеобразными государственными пограничниками с широкой автономией и самоуправлением. Их статус был оформлен законодательно, и ни сами казаки, ни власти Российской империи не рассматривали их как «народ» в этническом смысле.

Добавим к этому еще одну характерную черту внешнего восприятия: нередко в современной шведской публицистике можно встретить попытки сопоставить казаков с казахами. Такие параллели иногда находят подтверждение в поверхностных чертах — например, в заимствованиях из тюркской культуры в быту казаков. Однако с научной точки зрения это сравнение сбивает с толку и уводит от понимания уникальности казачьего феномена.

Несмотря на всю эту путаницу, образ вольного, воинственного казака никогда полностью не исчезал с радаров шведской общественной мысли. Сначала — как символ харизматичной военной силы на окраинах России, позднее — как часть регулярной царской армии, казак оставался узнаваемым персонажем в западном и, в частности, шведском восприятии России. С конца XIX века это восприятие начало обретать и национальную окраску — если ранее образ «азиатов на конях» совпадал с общеевропейским представлением, то позднее у шведов сложилась и своя, особая оптика.

Привет турецкому султану: казак как союзник Европы

Для европейских публицистов XVI–XVII веков первое знакомство с казаками произошло через рассказы об этих гордых воинах, населявших южные рубежи России и Речи Посполитой (объединенного государства Польши и Литвы). В эпоху, когда у ворот Вены разворачивались ожесточенные сражения между христианским миром и армией Османской империи с ее янычарами и стремительной конницей, европейцы естественным образом воспринимали казаков как потенциальных союзников. Пусть своевольных и непредсказуемых, но все же братьев по вере в борьбе против мусульманской экспансии.

Эта прагматичная благосклонность распространялась на всю набиравшую силу Московскую Русь. Известно, что еще князя Ивана III приглашали вступить в антиосманскую лигу, однако тот дипломатично отклонил предложение — и, как показала история, поступил дальновидно.

При этом лишь немногие европейцы, и тем более скандинавы, имели возможность непосредственно лицезреть казаков, познакомиться с их нравами и бытом. Редким исключением стал шведский дипломат Людвиг Фабрициус, попавший в плен к казакам Степана Разина. Он провел несколько месяцев в охваченной восстанием Астрахани, оказавшись в самой гуще событий. Именно Фабрициус, наряду с голландцем Яном Стрейсом, донес до европейской публики легендарную историю о персидской княжне, которую влюбленный атаман принес в дар матушке-реке Волге. Правда, в изложении шведского дипломата фигурировала знатная татарская девушка, а жертва предназначалась водяному божеству Ивану Гориновичу — покровителю реки Яик и всего казачьего воинства.

Примечательная деталь: в эпоху противостояния объединенной Европы османской угрозе казаки воспринимались прежде всего как военно-морская сила. И действительно, в походах они чаще передвигались водными путями — на стругах по рекам, а также по просторам Черного и Каспийского морей. Привычный для более поздних времен образ казака-конника, а тем более пешего воина-пластуна, сформировался в европейском сознании значительно позже.

Варвары и азиаты: казаки против Европы

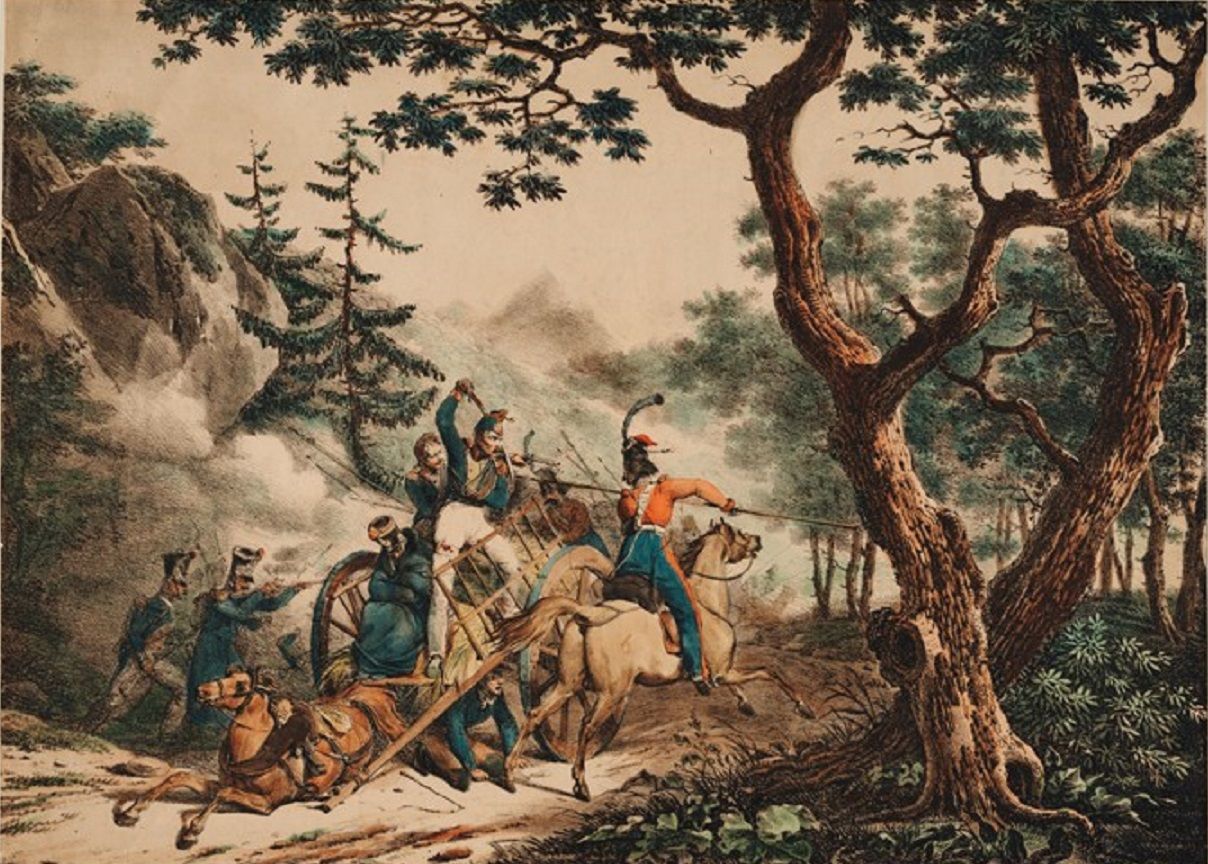

С эпохи Карла XII — апогея недолговечной Шведской империи — казачество как особое подразделение русской армии закономерно стало восприниматься как военный противник. В глазах шведов, переживавших поражение от Петра I, характерные черты казачьего войска надолго превратились в символы варварства и азиатчины: окровавленные пики, высокие меховые шапки, тактика рассыпного конного строя.

Травма национальной гордости, нанесенная поражением под Полтавой и условиями Ништадтского мира, на долгие годы сформировала гипертрофированный образ русского солдата как жестокого и беспощадного воина. Экзотическая для европейцев внешность казаков особенно концентрировала страхи скандинавов. Известный факт: еще в начале XX века шведские матери пугали непослушных детей не серым волком, а русским казаком, который может прийти и забрать, покалечить или даже съесть непослушного ребенка.

Стереотипный образ казака использовал и шведский король Густав III, мечтавший о реванше за унижения Северной войны. Согласно шведским источникам, именно в казачьи мундиры переоделись участники отряда, атаковавшего 28 июня 1788 года финскую деревню Пуумала. Эта инсценировка российского нападения послужила поводом для очередной русско-шведской войны.

Читайте также:

Сам Густав III, вероятно, признавал за казаками не только кровожадность, но и воинское мастерство. По его приказу один из шведских легкоконных полков получил официальное наименование «казачьего». Впрочем, воевал он столь же неудачно, как и вся шведская армия. В 1790 году шведские «казаки» были расформированы, а война завершилась сохранением статус-кво. Исход мог быть хуже для Швеции, но основные силы русской армии во главе с Суворовым и Ушаковым были заняты войной с Турцией, и императрица Екатерина Великая не сочла нужным продолжать конфликт.

В публицистике остальной Европы XVIII–XIX веков образ казаков, окончательно ставших частью российской армии, менялся в зависимости от расстановки сил в международных конфликтах. В годы наполеоновских войн или во время Крымской кампании 1853–1856 годов, когда Россия противостояла коалиции европейских держав, публицисты изображали казачество в мрачных тонах — как банды насильников, варваров, мародеров и даже каннибалов.

Когда же политическая ситуация менялась — казачьи части вступали в поверженный Париж в 1814 году или Россия становилась союзницей Франции накануне Первой мировой войны — тональность прессы резко менялась. Теперь в казаках видели стойких и суровых, но честных и даже романтически-наивных воинов, союзников, на которых можно и нужно положиться в час серьезных испытаний. Словом, казачество становилось типичным «образом Другого», конструируемым в соответствии с политической конъюнктурой.

Экзотика, романтика и страх: казаки в шведской публицистике начала XX века

Накануне Первой мировой войны в Швеции сложилась, пожалуй, самая удивительная среди европейских стран ситуация с восприятием казачества. На страницах газет, журналов и брошюр образ российских казаков представлял собой причудливый сплав романтизации суровых воинов с российских окраин, экзотизации их облика и застарелых общественных фобий относительно русской военной экспансии на север — комплекса страхов, объединенных понятием rysskräck (страх перед русскими, русофобия).

Главным глашатаем русской угрозы для Скандинавии в предвоенные годы стал путешественник и географ Свен Хедин. В его публицистике образы казаков играли важную роль в нагнетании милитаристской истерии. Знаменитую брошюру 1912 года «Слово предостережения» Хедин начал с утверждения о силе русской армии, особенно ее казачьих частей. Вспоминая свои центральноазиатские экспедиции, швед писал: «В течение трех лет у меня на службе находились четыре русских казака, и я основательно узнал их благодаря ежедневному общению. Это были лучшие слуги, которые когда-либо у меня были — всегда веселые, готовые на все, способные на все. Я бесконечно им признателен».

Хедин отмечал и рациональный подход к снабжению, позволявший казакам достойно питаться даже в дальних походах: «Я никогда не ел лучше, чем в тот раз, когда на Памире один приветливый русский капитан снабдил меня казачьим провиантом». В паек входили баранина, рис, сушеные и свежие овощи.

Впрочем, автор «Слова предостережения» призывал читателей не умиляться казачьей удали, а требовать от правительства скорейшего перевооружения шведской армии. Дабы надвигающаяся через русскую Финляндию «казачья граница» не поглотила Швецию в ходе казавшегося неминуемым русского вторжения. Особенно яркими в памфлете Хедина получились фантастические сцены воображаемой русской оккупации Стокгольма: «В Кунгстрэдгордене базируются артиллеристы, а орудийные лафеты оставили глубокие колеи в клумбах и посадках. Это похоже на площадь Согласия после прусской оккупации Парижа. Вокруг статуи Карла XII, где в постоянной готовности пасутся несколько сотен лошадей, свалены целые стоги сена. Раз за разом коней подводят к фонтану Мулина, чтобы напоить». Кони, жующие сено у подножия памятника Карлу XII, и казаки, танцующие гопак на фоне ратуши, — трудно представить более кошмарную для шведа картину национальной катастрофы.

Пять пуль для главы государства:

Антирусская кампания, начатая брошюрой Хедина, выглядит особенно странно на фоне более умеренных голосов в шведской публицистике. Писательница Марика Штирнштедт, встречавшая реальных казаков в Великом княжестве Финляндском, описывала казачьих офицеров как добродушных усачей, прекрасных наездников и любезных джентльменов, находивших способы общения со шведскими путешественниками даже без общего языка. В ее описании красно-голубые мундиры, навыки наездников и традиционные длинные пики представали не символом военной угрозы, а трогательным признаком старины — подобно одеянию караула у Королевского дворца в Стокгольме, сохранившемуся с XVIII века.

Еще удивительнее, что параллельно с политической символикой «русской угрозы» казачество функционировало как влиятельный коммерческий бренд. В июне 1913 года в Сундсвалле выступал «Русский казачий цирк» под управлением некоего Джексона. Труппа из 30 человек демонстрировала традиционную джигитовку, и представления пользовались успехом — при цене билета в целую крону казаки давали до трех представлений в день!

Другой «казачий» бренд носил медицинский характер. В 1918 году во влиятельной торгово-промышленной газете Гетеборга парфюмерная лавка Пильстрема рекламировала «Казачий бальзам» как «лучшее средство против экземы, обморожений и розацеи». Вероятно, речь шла об обычном креме из кавказских трав, но примечательно само название, отсылающее к романтизированному представлению о чудесном заживлении ран народными средствами, исстари известном казакам.

И снова тревога: «казачьи выборы» 1928 года

После окончания Первой мировой войны и победы большевиков в России (им симпатизировала значительная часть скандинавов) отношение шведов к казачеству начало меняться в лучшую сторону. На рубеже 1910–1920-х годов, в период «демократического прорыва» и усиления позиций социалистической партии, публицисты и журналисты обращали внимание читателей на положительную роль казачества в российской истории и культуре.

На страницах шведских изданий вспоминали о собирателе фольклора Казаке Луганском — псевдониме молодого Владимира Даля, о привлечении казаков к полицейской службе в эпоху Павла I. Публицист Пауль Ульберг написал для левой прессы историю революционного движения в России, где нашлось место и казакам. Рассказывая о декабристах и поэте их восстания Кондратии Рылееве, бывший меньшевик Ульберг обратился к поэме «Наливайко» и монологу ее главного героя — казака Северина Наливайко, выражавшего решимость умереть за свои идеалы:

«Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает

На утеснителей народа, —

Судьба меня уж обрекла.

Но где, скажи, когда была

Без жертв искуплена свобода?

Погибну я за край родной, —

Я это чувствую, я знаю…

И радостно, отец святой,

Свой жребий я благословляю!»

Спорные вопросы в истории кубанского казачества — от 1917 года до современности:

Консервативные круги с тревогой наблюдали за политическими успехами левых и готовились дать им решительный отпор. Блестящая возможность представилась буржуазным партиям в 1928 году, когда социал-демократы Пера-Альбина Ханссона в первый и последний раз решили блокироваться с Коммунистической партией Швеции — союзниками большевиков и членами Коминтерна.

Главным оружием антисоветской пропаганды стали карикатуры Гуннара Видхольма. На них неопрятные всадники в русских фуражках со звериным оскалом творили бесчинства в «покрасневшей» Швеции: казаки-большевики под красными знаменами скачут прямо на зрителя, символизируя победу промосковских сил; те же персонажи реквизируют скот у фермеров. Самый пронзительный сюжет изображал продажу шведских девушек в рабство по неким «контрактам», которые распределяют «русские варвары».

Агитация буржуазной коалиции оказалась успешной. В результате кампании 1928 года, вошедшей в историю как «казачьи выборы», левые потерпели чувствительное поражение, а их противники сформировали коалиционное правительство во главе с адмиралом Арвидом Линдманом. Спустя столетие после последней русско-шведской войны старые образы русских варваров в лице «кровавых» казаков — теперь уже под красным знаменем — позволили ловким политикам достичь собственных целей, затормозив демократическое развитие страны на целое десятилетие и в очередной раз припугнув обывателя мифической «русской угрозой».

Эволюция образа казачества в Швеции — от союзников против турок до символа «русской угрозы» — отражает не только исторические страхи, но и способность культурного мифа адаптироваться к политическим реалиям. Сегодня казаки редко встречаются в шведской прессе, но их экзотический образ продолжает жить в исторической памяти и иногда вспыхивает в массовой культуре.

__eobyi0t.jpg)

__meolbb5.jpg)